屋根工事の基礎知識

投稿日:2019年3月15日 更新日:2025年1月30日

知っておきたいお住まいの各部位の名前

このようなお困りごとはありませんか?

建物は様々な部材で構成されており、どれも名前がついています。部材の名前を知っておくと業者とコミュニケーションがとりやすくなり、工事の時になにかと役立ちますよ!

もちろんすべての部材を知っていなくても問題ありませんし、当社ではできるだけ専門用語を使わずにわかりやすくご説明しております。あまり聞き慣れない言葉が多くて難しいと思うかもしれませんが、こちらではこれだけ知っておけば役立つというものを厳選してご紹介いたします!

屋根の周辺

破風(はふ)

破風は切妻屋根や入母屋にある屋根部材の一つです。傾斜側にある板材を「破風」と呼んでおり、風や雨の侵入を防いでいます。屋根の形状によって切り妻破風、入母屋破風、唐破風と呼び分けられることもある。

ケラバ

切妻屋根や入母屋の傾斜側端部をケラバと呼んでおり、部材名ではなく、方向を示す用語です。ちなみに屋根の傾斜は「屋根勾配」と呼びます。勾配の角度で「緩勾配」「並勾配」「急勾配」に分けられています。

鼻隠し(はなかくし)

軒先にある板材を鼻隠しと呼びます。破風と同素材で混同しますが、鼻隠しは軒樋があることが特徴です。元々は垂木の端部(鼻先と呼んでいます)を隠すことが由来にあります。

屋根の上

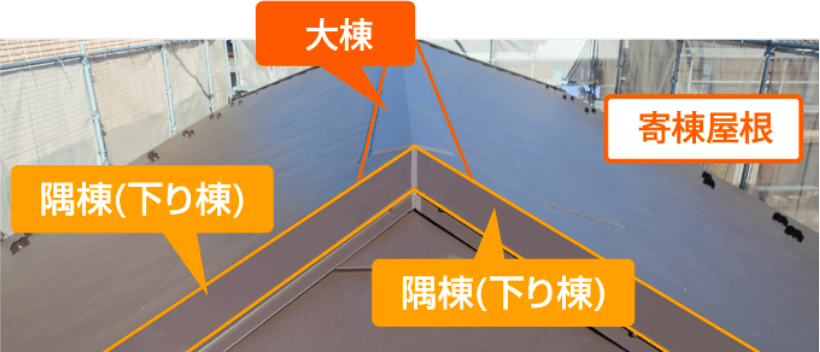

大棟(おおむね)

屋根の一番高いところにある頂点を大棟と呼んでいます。ここには棟木があります。屋根面が接する継ぎ目になるところで、隙間を塞ぐために棟板金が取り付けてあります。棟板金は台風など強い風で飛ばされてしまう被害が発生しておりますので、ある程度の年数が経っていましたら一度点検していただくことをおすすめします。

隅棟(すみむね)/下り棟(くだりむね)

寄棟屋根や入母屋屋根など傾斜側に屋根面の継ぎ目があるところを隅棟または下り棟と呼びます。継ぎ目には棟板金が取り付けてあります。

雨どいの各部分

雨どい

雨をスムーズに排水するための設備です。雨どいの歴史は古く、元々は生活用水などにも利用されていました。屋根から流れてくる雨水を軒樋で受け、竪樋で地面や埋設する雨水配管に排水します。雨どいは総称でして、それを構成する部材は一つ一つ名前が付けられています。

軒樋(のきどい)

屋根の軒先にある水平方向の雨樋部材です。屋根から流れてくる雨水を受けます。集水器へ雨水を流すために水勾配(傾斜)がつけられています。

竪樋(たてどい)

外壁側に垂直方向に取り付けてある雨樋部材が竪樋です。集水器を経由して竪樋に雨水が流れます。その後は地面や雨水配管などに排水されます。

集水器 (しゅうすいき)/上合(じょうごう)

軒樋から縦樋に経由させるための雨樋部材です。箱のような形をしており、装飾も兼ねています。

這樋(はいどい)

下屋の上を這う雨樋が這樋です。二階から下屋の軒樋に雨水を流すために設けます。這樋はそのまま下屋の上に置くだけだと風にあおられてしまうため、銅線などの番線でしっかり固定します。

窓や外壁部分

幕板(まくいた)

外壁の境や継ぎ目に設ける装飾を目的とした外装材です。異なる外壁材の継ぎ目を隠す目的もあります。ベースカラーとアソートカラーを仕切るアクセントカラーとして使われることも多い。

雨戸(あまど)

窓の外側に設ける建具が雨戸です。防犯や防風、遮光、防音などの役割があります。昔は木製でしたが、今はアルミ製が主流です(正面の板は鋼板が使われています)。

戸袋(とぶくろ)

雨戸を収納する箱状のものを戸袋といいます。こちらも昔は木製でしたが、今はアルミ製が主流になっています。戸袋があると風のあおりを受けず、防音効果を得られます。

庇(ひさし)/霧よけ(きりよけ)

玄関や窓などの上に設ける小さな屋根を霧よけまたは庇と呼んでいます。こちらは雨よけや日差しよけなどの役割があります。

まとめ 全部覚えてなくても大丈夫です!

建物にはこれだけの部材があり、どれも欠かせない部材です。雨樋など地味に見えるものでも、劣化や不具合があると建物の劣化を早める可能性があります。どの部材も定期的にメンテナンスが必要ということです。高所にある部材は足場が必要ですので、外壁塗装や屋根工事など足場を設置する工事を行う際は、修理も兼ねてご計画していただくことをおすすめします。

リフォームの森は建物診断や見積もりを無料で実施しております。診断結果をもとにお客様のご要望に沿って最適なご提案をさせていただきますので、お住まいのことでなにかお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

無料診断はこちらの「屋根・外壁0円診断」をご覧ください。

“mu”